2024年,时代的一粒沙落在我们肩上的份量感更重了,极端天气频发,大小天灾不断,地缘冲突和地缘政治从选举台蔓延到生活中。小到商品贸易,大到科技竞赛,或轻如离别,或重如生死。一面是谨慎的外部环境,而另一面是全球可持续议题持续扩大的资金缺口,相信许多从业者和我们一样,在力不从心的焦虑与时不待我的迫切中来回横跳。

2024也是三一基金会由资助转向公益创投的第四个年头,我们于年初在难以减排的气候领域(hard-to-abate emission sector)迎来了第四位创投伙伴——北科蕴宏,利用钢铁产业固废生产出的低碳水泥,可以带来80%以上碳足迹节省,更贴合三一的业务场景与产业资源,也将我们的创投组合从面向社会议题往气候环境的光谱中进一步延展。

在被戏称为“A year of Voldmort”(伏地魔之年)的2024里,纵然面临诸多行业周期,消费降级,地缘政治与物价飞涨的挑战,四位创投伙伴依旧在各个领域创造积极影响:

*创投伙伴2024年项目成效

回首这四年的创投迭代,资助转型创投初期的议题扫描,形成了”四有三新“的筛选逻辑(三一基金会《公益创投手册》发布);到慈善与投资的光谱中,逐步平衡适合我们的偏好(年度笔记 | 公益创投的关键价值);随着上会项目的议题从教育、健康、残障融合到生物多样性、生物制造、公平转型的逐渐丰富(年度笔记 | 三个关键词总结公益创投的2023);年初发布的《公益创投领域通识》收获了诸多关注(公益领域通识 07 公益创投)。

我们很高兴看到同行路上更多机构比如蓝弛、腾讯SSV开始下场参与资本向善的实践,但也不可否认变化缓慢,过去七年间的行业会上依旧是老友聚会。该如何能让有限的人力和资本撬动创造更多影响力,汇聚更多人躬身入局呢?

融汇兼修,二季度我在香港参加了SFi(Sustainable Finance initiative)举办的影响力投资峰会,当全球各地的家办、基金会、基金管理人汇聚一堂分享过往的影响力投资和社会企业孵化实操,从ESG是否washing、ESG投资是否失败了,到影响力投资究竟该是一重底线还是三重底线(Triple Bottom Line – 指经济底线、环境底线和社会底线)的探讨,答案无分对错,解法各有千秋,让我惊喜又失落的是,许多机构也曾走过我们这些年走过的弯路,然而尽管国内外影响力投资开始发展的时间点差别不大,但我们的实践迭代的还是不够快。于是在客观增长受限于人力精力的线性发展,以及抱着站在“巨人”的肩膀上的登高望远的设想,我们萌生了投影响力基金的想法。下半年在欧洲开始陆续调研走访了数十家母基金、家办、企业基金会和影响力基金,除了看到产业发展趋向专业、多元之外,还看到了聚合的力量。

1、专业化

投资层面,越来越多团队中出现了投行、资管、学术与创业的专业跨界组合;结合不同议题的市场实情与解决方案的商业成熟度,在实操中灵活地搭配各类成熟的金融工具;以往在国际援助中常见的混合金融,从以发展机构为主到开放私有资本共同参与;对于财务回报开始明确,甚至不少基金开始对标财务投资。

影响力层面,比如在企业发展不同阶段针对性的设定数据采集、监测与衡量管理,促成影响力核算挂钩一般等价物(货币);对基金的业绩考核除了常规的财务业绩,开始挂钩影响力目标达成水平。

比起发愿式的自我满足,我们更注重平衡之术。这既包含了对现实经济环境的谨慎考量,也融入了过往投资中的经验教训,甚至不乏一些痛苦的领悟。例如,某欧洲母基金在探讨教育公平这一议题时,曾与我们分享过他们的研究。他们对全球的教育主题基金进行了扫描,发现近半数的教育科技基金集中在北美,而另一半则集中在南美、非洲等教育公平问题最突出的地区。然而,北美地区的基金通常关注更成熟市场的教育质量、素质教育机会,显得急迫性和外部性较弱;而南美、非洲地区的基金则因政治、基础设施等综合因素的限制,表现不尽如人意。因此,该母基金选择继续观察这一赛道,而非贸然出手。

2、多元化

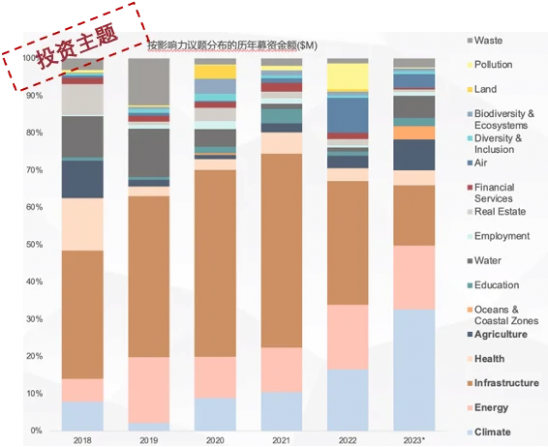

随着专业化的提升,社会公平与气候变化的影响交织越发直接与密集,许多原本难以进入的社会议题也多了新的解法。比如对海洋、林业、基于自然的解决方案(Nature-based-Solution)与性别议题(gender lense)的资金关注体量逐年提升。

其实客观来看市场或政策并没有产生质性变量,但随着例如对私募信贷结构,公募的债基市场的调用,或者是将社会经济视角结合而非追求单维影响力最大化,比如针对女性的医疗健康基金或是在影响力指标中加入性别因素等,都使得原本难以进入的产业有了新的解题思路。

*数据来源: Pitch Book Publications, 数据截止2023年3月

3、系统性

无论什么产业,从科研技术到产业应用,或者从影响单个社区到线性发展扩大覆盖,都需要足够的耐心与长期资金支持,“系统性变革”是欧洲之行的一个重要高频词,许多资方不仅局限于单项目单生态位的投入,而是闭环人才→企业→影响力基金→影响力投资生态建设,用配置的视角贯穿,从科研基金、项目捐赠、孵化支持到股权债权,多位投入灵活的有耐心资本。例如宝马基金会在全球领导力峰会上就召集了跨政界、学术界与金融界共同对话,结合产业需求成立清洁技术孵化器并投资数个关注应对气候变化的影响力基金。

一方面感叹于西欧对于可持续理念贯彻的先进,上中下游对话发生的高密,实践之丰富;另一方面也保持警惕,毕竟可持续理念的根植深度和社会发展阶段高度相关,同样的产业在不同商业社会制度下面临的问题也大不相同,照搬无用,何况需求金字塔的上层看下层,难免有感同身受缺失的先入为主,自然更少不了漂影响力之流(Impact washer)。

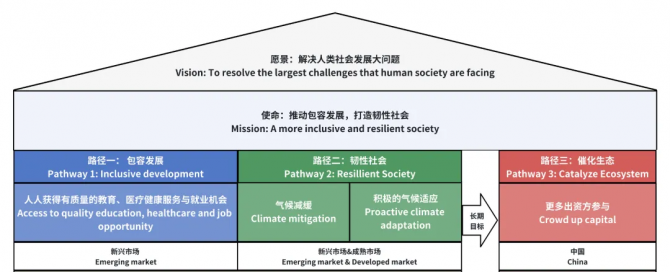

二、内化

上千家不同议题、不同地域、不同阶段的影响力基金宇宙里,难免会陷入FOMO情绪(Fear-of-Missing-Out,害怕错失)。迷思在交流中豁然开朗:正是因为社会资金缺口巨大,所以每一分投入的外部性都是显著的。所以不再执着于着掐尖,回看出资人提出的:解决人类社会发展的大问题。那么遵循科学公益原则,除了提供资金之外,最大化调用市场产业资源与项目经验,我们形成了新的指针——希望推动人人获得有质量的教育、医疗健康与就业机会实现包容性发展,支持气候减缓或积极适应的技术与商业模式,助力打造气候变化下的社会韧性。

*创投新指针(持续升级,欢迎建言)

曾经我们羡慕海外一个零碳鸡蛋可以要价2欧元,近来却是探讨消除可持续溢价的声量渐响,例如比尔·盖茨创立的Breakthrough Energy基金,就强调降低绿色溢价作为其实现避免气候灾难使命的一条重要路径。从长远的角度看可持续议题,从现实的情况出发着眼当下生存,在我看来也不失为一种全球南方与西方相互影响,逐渐融合出的共识。

在欧洲时值地缘冲突持续白热与关税法案斡旋阶段,作为会场里少见的中国面孔,“中国”二字在清洁能源、电动车或互联网甚至是ESG等产业会议时总作为竞争对象被频频提及,但在影响力投资有关的会议里则鲜有声量,几乎所有拜访的基金都说我们是他们第一个接触的中国影响力投资方。然而伴随着中资企业从出口到出海,目标市场不再只是订单金额渗透率,而是交织着本地社区的休戚与共,主动担当、真诚利他也许就是最好的敲门砖。

独行快,众行远。我们将一贯保持开放地分享经验与挑战,以诚挚之姿邀请同路人加入围观或上车共行。