数字时代的快速发展使得数字素养成为社会竞争的重要能力,但我国欠发达地区的乡村学生在数字设备获取和数字技能培养方面仍面临挑战。为此,北京联想公益基金会和北京三一公益基金会联合发起“数字素养×探客教育融合实验项目”,通过工程思维与数字素养的结合,提升乡村学生的创新能力。本项目于2024年3月正式启动,为期一年,在甘肃、湖北、四川、山东、湖南5省的23所欠发达地区乡村学校(包括社区服务中心)进行实验,探索数字技术在乡村课堂中的应用,并通过评估分析其对学生学习表现的影响。现将评估的核心结果和思考分享如下。

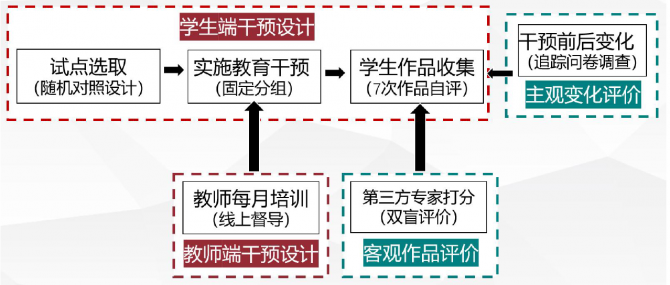

项目的课程实施以三一探客教育基础课程体系为依托,共14课时,融入数字素养教育内容,重点培养学生的数字意识和计算思维。为确保教师能够充分理解和执行评估内容,项目团队也为实验项目点的探客教师增设了数字技术应用教学培训和定期督导服务。评估采用前后测问卷、专家评分和作品分析相结合的方法,测量学生的探客素养、数字素养、团队协作及创新能力的变化。

项目为实验组学生配备了统一的平板电脑和便携式WiFi,从硬件层面弥补城乡数字“接入沟”。同时,将实验组学生分为AI搜索(基于国内某AI大模型,联合清华大学开发的探客小飞人AI)和传统搜索引擎两种方式获取信息,对比不使用数字设备的对照组,考察不同技术手段对学生学习成效的影响。

项目最终获取有效学生作品689份,有效前后测问卷774份。在有效样本中,学生性别分布均衡,男生占比49.9%,女生占比50.1%。年级分布集中在三、四、五年级。从家庭教育背景来看,学生家长背景以高中及以下文凭为主,其中父亲高中及以下文凭占81.03%,母亲高中及以下文凭背景占79.78%。学生家庭年收入以2万元以下为主(58.04%),即月收入低于1667元,表明评估样本中的学生家庭经济状况相对较差。

评估核心结果显示,数字技术的引入总体上提升了学生的作品表现,特别是使用搜索引擎的学生,在作品的功能性和创造性评分上均显著高于未使用设备的对照组。然而,AI组的表现未能呈现出同等的效果,可能是由于学生对AI的使用尚不熟悉,导致其在信息获取过程中缺乏主动性。此外,搜索引擎组的学生在抽象思维和建模思维方面有所提升,而AI组在计算思维的多个维度上有所下降,提示AI的交互形式可能需要优化,以更好地激发学生的深度学习。

| 思考1:数字技术如何塑造学习方式?

为什么搜索引擎能够有效促进学生的创造力,而AI却没有带来类似的提升?这一现象直指数字工具在学习环境中的“认知负载转移”问题:当学生使用搜索引擎时,他们必须主动发掘和筛选信息,不断调整搜索策略、评估信息质量、整合碎片化知识,并最终将其应用于创作实践。这种探索性的过程要求学生在信息处理中投入更高的认知努力,从而塑造了更具批判性的思维习惯,使他们能够更高效地内化知识、提升创造力。相比之下,AI的互动方式更倾向于“给予答案”而非“启发思考”。当前的AI系统在乡村教育场景下,缺乏对学习者认知水平的精确适配,使得学生在使用时往往更加依赖AI提供的直接信息,而不是自己去探索、组织和反思。

然而,这种情况并非不可避免,与学生的AI素养(数字素养)息息相关。经过对AI组学生搜索记录的分析发现,AI组的学生可能缺乏足够的AI素养。AI组的学生往往出现与课程内容不相关的信息搜索行为,这可能反映出他们尚未掌握如何高效地向AI提出精准问题。同时,学生在使用AI搜索时缺乏足够的耐心,在AI尚未完整提供答案之前便关闭了搜索,可能与AI在生成内容需要较长时间思考速度偏慢有关。这种行为模式表明,学生可能尚未形成有效的AI交互策略,无法充分利用AI的智能特性来优化学习体验。相比之下,传统搜索引擎,学生可能更加熟悉,他们能够较为流畅地输入关键词,并理解如何通过多轮搜索优化结果。

因此,数字技术有效性并不仅仅取决于技术本身的能力,而更依赖于学习者能否正确、高效地使用技术本身。如果学生的AI素养较低,AI的交互模式可能反而增加他们的信息筛选负担,使他们更容易在搜索过程中偏离学习目标。这也解释了为何AI组在团队效能下降的同时,并未在个体学习上表现出足够的增益。换言之,AI的引入并未真正降低学习的认知门槛,反而可能因学生的使用方式不当,导致学习效率下降。

| 思考2:数字技术是创新力的催化剂还是屏障?

数字技术的便利性是否会抑制学生的思维挑战?技术的反馈方式是否会影响学生的自主探索动力?技术的个性化程度是否会影响其对不同认知水平学生的适用性?

从评估数据来看,搜索引擎组的学生在抽象思维和建模思维方面有所提升,这可能是因为信息检索的过程中,学生必须主动归纳、整合和转换信息,使其适应特定的学习任务。相比之下,AI组的学生在计算思维上的下降,或许正是因为他们在使用AI时经历了更少的结构化思维过程,而是直接接受了AI的建议。换句话说,AI并没有有效地激发学生的创造力,反而可能在某种程度上削弱了他们的思维自主性。

这一现象提示我们,在未来的教育技术实践中,创新能力的培养不能依赖技术本身,而必须关注技术如何被设计、如何被使用,以及如何与学习者的思维过程相适配。如果AI的交互方式仅仅是提供现成的答案,而没有激发学生提出新问题、探索新路径的能力,它就可能成为创新力发展的阻碍,而非催化剂。因此,未来的技术应用需要向“认知生成型”发展,而非“信息提供型”模式,强调如何引导学生去思考、去建构,而非简单地提供信息。

| 评估建议

评估显示,学生在使用AI时存在信息筛选能力不足、耐心不够、团队协作能力下降等问题,表明当前技术环境未能充分促进其数字素养和批判性思维,故在学生培养层面建议以数字素养培养、团队协作机制优化、认知挑战提升为核心方向。具体如下:

数字素养培养可通过开发AI与搜索引擎混合式任务,让AI提供基础指导后,由学生借助搜索引擎查找信息并结合两者分析,以提升对不同技术工具的理解及根据任务需求选择技术的能力。同时,提升学生与AI的多轮交互能力。

团队协作机制优化需让团队在知识创造的不同阶段发挥作用。在知识分享和观点碰撞阶段,通过设计“团队搜索与讨论”任务,让学生以小组形式查找资料、共享搜索结果,并进行团队讨论,形成初步知识框架。在知识深度加工阶段,通过个性化任务设计,如要求学生撰写个人反思报告、设计知识地图,促进独立思考。同时,建立团队挑战机制,通过团队成员之间的知识问答测试,鼓励学生相互启发、深化理解。

认知挑战提升则要避免“低认知负荷”学习模式,构建“问题驱动型”AI学习模式,由AI引导学生提问而非仅回答问题,并设计“层层递进”的问题链引导学生从基础概念逐步深入探索复杂问题。

此外,乡村教师在提升乡村学生数字素养方面发挥重要作用,但他们在数字技术应用、课程实施、教学支持等环节仍面临较大挑战。因此,有必要在能力建设和同侪支持两方面建立教师支持体系,具体可通过定期举办AI教学专题培训、提供AI与搜索引擎的教学示范案例、搭建线上教师交流平台、设立导师带教制度等方式,提升乡村教师的数字素养和AI教学应用能力。

(本次评估也存在一定的局限性。首先,样本代表性有限,尽管符合有效评估标准,但在全国范围内的代表性仍需加强;其次,受课程进度等因素影响,未能对学生开展充分的数字素养教育和AI技术指导,导致学生在使用数字技术时多依赖于自身直觉和天性,这在很大程度上影响了本次评估结果;最后,时间跨度有限,评估仅集中在一个学期内,未能全面反映数字技术引入对学生长期发展的影响。期待后续更多关注和支持乡村儿童数字素养的公益伙伴参与进来,提供更丰富、更扎实的实践和研究,一起用AI点亮乡村孩子的数字梦想。)

原创来源:北京联想基金会